Osteoporose – warum die Knochendichte nicht die ganze Wahrheit sagt

Knochendichte ist wichtig – aber nicht alles

Viele Menschen denken: „Hohe Knochendichte bedeutet starke Knochen.“ Ganz so einfach ist es nicht. Auch der innere Aufbau der Knochen – die feinen Knochenbälkchen, ihre Dicke und wie gut sie miteinander verbunden sind – spielt eine wichtige Rolle für die Stabilität.

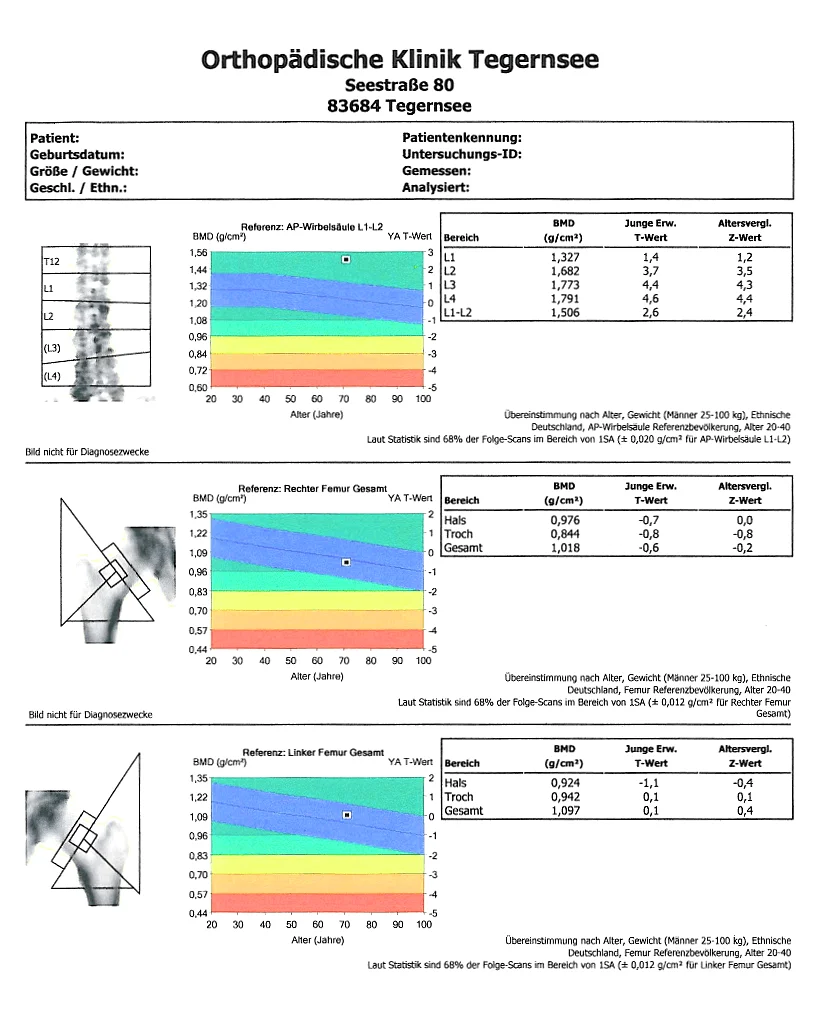

Wie wird Knochendichte gemessen?

Der Goldstandard ist die DXA-Messung. Dabei wird mit sehr schwachen Röntgenstrahlen gemessen, wie viel Mineral – vor allem Calcium – in den Knochen eingelagert ist. Besonders wichtig: Die DXA misst an Wirbelsäule und Hüfte. Genau dort treten die gefährlichsten Osteoporose-Brüche auf, die oft zu schwerwiegenden Folgen führen.

Aus den Ergebnissen lässt sich zusammen mit Alter und weiteren Risikofaktoren das persönliche Osteoporose-Risiko zuverlässig einschätzen. Deshalb gilt die DXA-Messung weltweit als Standardverfahren und ist durch eine sehr große Studienlage abgesichert.

Grafik zeigt eine Knochendichtmessung (DXA)

Grenzen und Sonderfälle

Wie jedes Verfahren hat auch die DXA ihre Grenzen – etwa bei starken Verschleißveränderungen oder wenn eine Therapie schon länger läuft. In solchen Fällen können 3D-Verfahren wie die quantitative Computertomographie (QCT) oder die hochauflösende Variante (HR-pQCT) zusätzliche Informationen liefern. Sie zeigen den inneren Aufbau der Knochen in sehr hoher Auflösung.

Wichtig ist jedoch: Diese Verfahren messen häufig am Unterarm oder Unterschenkel. Das kann wissenschaftlich interessant sein, sagt aber nur begrenzt etwas über das Risiko für Brüche an Hüfte oder Wirbelsäule aus – und genau dort wollen wir Osteoporose erkennen und Frakturen vermeiden. Deshalb sind solche Spezialverfahren eher für Forschung oder besondere Fragestellungen sinnvoll, nicht für die Routineversorgung.

Vorsicht bei „neuen High-Tech-Verfahren“

Manche Praxen oder Anbieter werben stark mit hochauflösenden 3D-Messungen wie der HR-pQCT. Diese Bilder sehen beeindruckend aus, sind aber noch nicht Teil der normalen Diagnostik. Fachgesellschaften weisen darauf hin, dass es bisher zu wenige Referenzwerte und standardisierte Verfahren gibt, um die Ergebnisse zuverlässig in der Praxis zu nutzen.

Hinzu kommt: Weltweit gibt es derzeit weniger als 100 solcher Geräte. Damit lässt sich eine Volkskrankheit wie Osteoporose nicht flächendeckend untersuchen.

Darum sind sich viele Orthopäden und Osteologen einig: Die HR-pQCT ist derzeit vor allem ein Forschungswerkzeug. Für den Alltag bleibt die DXA-Messung der verlässliche Goldstandard – weil sie an den entscheidenden Stellen misst, durch viele Studien abgesichert ist und direkt in die Therapieentscheidungen einfließt.

Knochendichte allein erklärt nicht alles

Egal ob mit DXA oder in seltenen Fällen mit 3D-Verfahren – eine Messung zeigt immer nur den aktuellen Zustand. Sie beantwortet aber nicht die entscheidende Frage: Warum ist es überhaupt zu einem Verlust an Knochendichte gekommen?

Um das zu verstehen, sind Laborwerte unverzichtbar. Sie geben Aufschluss über mögliche Ursachen wie Vitamin-D-Mangel, Störungen im Hormonhaushalt oder andere Erkrankungen. Erst wenn diese Faktoren bekannt sind, lässt sich gezielt entscheiden, welche Maßnahmen – etwa Ernährung, Bewegung oder Medikamente – wirklich sinnvoll sind.

Fazit

Die Knochendichtemessung ist ein zentraler Baustein in der Osteoporose-Diagnostik. Die DXA-Messung bleibt der Goldstandard, weil sie an Hüfte und Wirbelsäule misst – also dort, wo Brüche besonders schwerwiegend sind. Moderne 3D-Verfahren können in Einzelfällen zusätzliche Einblicke geben, ersetzen die DXA aber nicht. Entscheidend bleibt: Nur im Zusammenspiel mit einer fundierten Labordiagnostik lassen sich Ursachen erkennen – und die richtige Behandlung auswählen.

Quelle: aertzeblatt.de | Dr. med. Angelika Bischoff