Osteoporose nach den Wechseljahren

Was Sie über das Risiko wissen sollten

Viele Frauen erkranken nach den Wechseljahren an Osteoporose – trotzdem bleibt die Krankheit oft lange unerkannt. Dabei lässt sich das Risiko mit dem richtigen Wissen und vorbeugenden Maßnahmen senken. Mit dem Eintritt in die Wechseljahre verändert sich der Hormonhaushalt grundlegend. Vor allem die Produktion von Östrogen geht stark zurück. Das hat direkte Folgen für die Knochengesundheit: Der natürliche Knochenabbau beschleunigt sich, während der Aufbau langsamer wird. Das Ergebnis ist ein Verlust an Knochendichte – und damit

steigt das Risiko für Brüche erheblich.

Wie häufig ist Osteoporose bei Frauen nach den Wechseljahren?

Die Deutsche Menopause Gesellschaft verweist auf die sogenannte BEST-II-Studie, die als eine der aktuellsten Untersuchungen zum Thema gilt. Laut den Ergebnissen waren im Jahr 2018 in Deutschland rund sechs Millionen Menschen an Osteoporose erkrankt. Der Großteil davon – etwa 80 Prozent – sind Frauen. Statistisch gesehen erkrankt jede zweite bis dritte Frau über 50 an Osteoporose. Besonders kritisch: Innerhalb von vier Jahren nach der Diagnose erleidet die Hälfte der Betroffenen einen Knochenbruch, der direkt auf die Erkrankung zurückzuführen ist. Experten rechnen damit, dass die Zahl der Betroffenen in den kommenden Jahren weiter ansteigen wird. Der demografische Wandel, also der steigende Anteil älterer Menschen, ist hier der entscheidende Faktor.

Primäre Osteoporose – der häufigste Fall

Bei den meisten Frauen entwickelt sich die Osteoporose als sogenannte „primäre Osteoporose“, also als altersbedingter Knochenschwund ohne eine andere Grunderkrankung. Bei Männern tritt diese Form der Osteoporose meist später auf, während bei Frauen oft die Wechseljahre der Auslöser sind.

Der Grund: Sinkt der Östrogenspiegel, setzt sich der Knochenabbau durch die natürlichen Umbauprozesse stärker durch. Interessanterweise haben Männer über 50 oft sogar höhere Östrogenspiegel als Frauen nach der Menopause. Doch auch bei ihnen lässt der Hormonspiegel mit zunehmendem Alter nach, was das Risiko für Osteoporose erhöht.

Neben dem Östrogenmangel spielen weitere Faktoren eine Rolle:

- Ein Mangel an Calzium und Vitamin D

- Erkrankungen der Nebenschilddrüse, die den Knochenstoffwechsel beeinflussen

- Einnahme bestimmter Medikamente

- Bewegungsmangel

- Übermäßiger Alkohol- und Nikotinkonsum

- Familiäre Vorbelastung

- Essstörungen

- Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen

- Rheumatische Erkrankungen

- Stoffwechselstörungen

So wird Osteoporose erkannt

Oft wird Osteoporose erst dann festgestellt, wenn es bereits zu einem Knochenbruch gekommen ist. Das liegt daran, dass die Krankheit lange Zeit keine Beschwerden verursacht. Gerade ältere Patientinnen, die nach einem Bruch behandelt werden, werden daher routinemäßig auf weitere Anzeichen von Knochenschwund untersucht. Auch typische Risikofaktoren werden abgefragt.

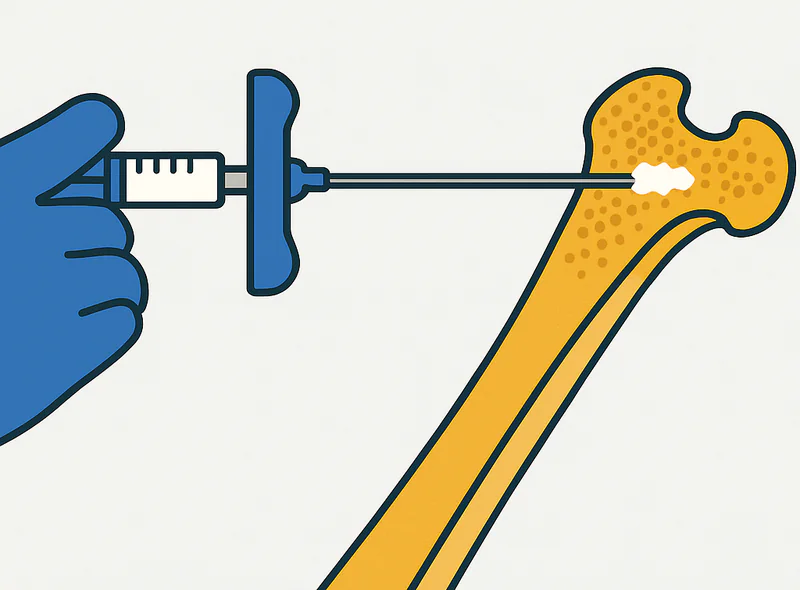

Der Arzt kann Veränderungen an der Wirbelsäule oder anderen Knochen ertasten oder sehen. Röntgenaufnahmen machen es möglich, Brüche und Verformungen sichtbar zu machen. Ein wichtiges Diagnoseverfahren ist die sogenannte Knochendichtemessung (DEXA). Dabei wird mit Röntgenstrahlen der Mineralgehalt der Knochen – meist an der Lendenwirbelsäule und am Oberschenkelhals – gemessen. Der sogenannte T-Score gibt an, ob ein Knochenschwund vorliegt. Ein Wert von -2,5 oder niedriger deutet auf Osteoporose hin. Zusätzlich können Blutwerte Aufschluss geben. So lässt sich prüfen, ob Kalzium, Vitamin D, Phosphat und andere für den Knochenstoffwechsel wichtige Werte im normalen Bereich liegen.

Wie Sie das Osteoporose-Risiko senken können

Der Bundesselbsthilfeverband für Osteoporose und der Osteoporose Selbsthilfegruppen Dachverband e.V. empfiehlt, frühzeitig aktiv zu werden – am besten, bevor es überhaupt zu einem ersten Bruch kommt. Denn das Risiko für einen weiteren Knochenbruch steigt nach dem ersten Vorfall um das Drei- bis Fünffache. Regelmäßige Bewegung ist dabei eine der wichtigsten Maßnahmen. Knochen bleiben nur stabil, wenn sie gefordert werden. Wer sich zu wenig bewegt, verliert nicht nur Muskelmasse, sondern auch Knochensubstanz. Das gilt vor allem für Menschen mit Untergewicht: Ein Body Mass Index (BMI) unter 20 erhöht das Risiko für Osteoporose, weil der Zusammenhang zwischen Muskelmasse und Knochendichte sehr eng ist. Auch der Verzicht auf Alkohol und Zigaretten schützt die Knochen. Alkohol kann die Aufnahme von Kalzium im Darm stören und die Zellen schädigen, die für den Knochenaufbau zuständig sind. Rauchen wiederum beschleunigt den Östrogenabbau, was den Knochen weiter schwächt.

Medikamente gegen Osteoporose

Eine medikamentöse Behandlung zielt vor allem darauf ab, das Risiko für Knochenbrüche zu senken. Die Arzneimittel lassen sich grob in zwei Gruppen einteilen:

• Antiresorptive Medikamente: Sie verlangsamen den Knochenabbau. Dazu zählen zum Beispiel Bisphosphonate oder sogenannte SERMs (selektive Östrogen-Rezeptor-Modulatoren) wie Raloxifen. Letztere ahmen die knochenschützende Wirkung von Östrogen nach, ohne selbst Hormone zu sein.

• Osteoanabole Medikamente: Diese Wirkstoffe fördern den Knochenaufbau. Dazu gehört unter anderem das Parathormon, das den Kalziumstoffwechsel reguliert und den Knochen stärkt.

• Ein relativ neuer Ansatz ist die Behandlung mit Denosumab, einem Antikörper, der direkt in den Knochenstoffwechsel eingreift und den Abbau der Knochensubstanz bremst.

Fazit

Osteoporose ist bislang nicht heilbar, doch mit den richtigen Maßnahmen lässt sich der Krankheitsverlauf günstig beeinflussen. Wer frühzeitig auf eine gesunde Lebensweise achtet, ausreichend Kalzium und Vitamin D zuführt, sich regelmäßig bewegt und auf Rauchen sowie übermäßigen Alkoholkonsum verzichtet, kann seine Knochen langfristig stärken – am besten schon vor den Wechseljahren.

Quelle: suedkurier.de | Susanne Lehmann