Welche Vibrationsplatte bei Osteoporose?

Vibrationstraining als hilfreiche Ergänzung

Vibrationstraining wird seit einigen Jahren als hilfreiche Ergänzung für Menschen mit Osteoporose diskutiert. Die Idee dahinter ist einfach: Viele kleine, mechanische Impulse pro Sekunde sollen Muskulatur, Gleichgewicht und den Knochenstoffwechsel aktivieren – ohne die körperliche Belastung eines klassischen Trainings. Das klingt attraktiv, besonders wenn der Alltag ohnehin schon von Einschränkungen geprägt ist. Gleichzeitig ist der Markt groß und unübersichtlich, und viele Werbeaussagen vermitteln ein verzerrtes Bild. Dieser Text soll Orientierung geben, ohne Produkte zu bewerben oder Erwartungen zu wecken, die wissenschaftlich nicht tragbar sind.

Die aktuelle S3-Leitlinie „Körperliches Training zur Frakturprophylaxe“ (2025) ordnet Ganzkörper-Vibration eindeutig als mögliche Maßnahme ein, aber als Ergänzung – nicht als Ersatz. Die größte wissenschaftliche Evidenz liegt weiterhin im Krafttraining, in der Sturzprophylaxe und in regelmäßiger Alltagsbewegung. Eine Vibrationsplatte kann sinnvoll sein, aber sie ist nur ein Baustein in einem größeren Konzept.

Wann kann Vibrationstraining hilfreich sein?

Viele Menschen mit Osteoporose stehen vor der gleichen Herausforderung: Bewegung tut gut und ist notwendig, aber nicht jede Trainingsform fühlt sich sicher an. Wer unter Unsicherheiten beim Gehen leidet oder Schmerzen bei bestimmten Belastungen hat, erlebt eine Vibrationsplatte oft als niedrigschwellige Möglichkeit, aktiv zu sein. Die regelmäßigen Impulse können die Muskulatur aktivieren und die Standstabilität verbessern. Gerade die Sturzprophylaxe profitiert davon, denn weniger Stürze bedeuten automatisch ein geringeres Frakturrisiko.

Wichtig ist jedoch, dass Vibrationstraining nie das Fundament der Therapie ersetzt. Es ergänzt – es ersetzt nicht.

Vibrationstraining zu Hause oder unter Anleitung?

Manche nutzen eine Vibrationsplatte in der Physiotherapie oder im Fitnessstudio. Dort gibt es eine Einweisung, und die Belastung lässt sich gut überwachen. Andere möchten eine Platte lieber zu Hause nutzen, weil sie dann öfter trainieren können. Das ist grundsätzlich möglich, aber nur sinnvoll, wenn das Gerät stabil, einfach zu bedienen und sicher zu betreten ist. Ein Gerät, das technisch eindrucksvoll aussieht, aber in der Praxis zu anstrengend, zu kompliziert oder schlicht unangenehm ist, landet schnell unbenutzt in der Ecke. Das beste Gerät ist immer dasjenige, das regelmäßig genutzt wird.

Die Bewegungsformen – und wie sie sich anfühlen

Vibrationsplatten unterscheiden sich vor allem darin, wie sie sich bewegen. Diese Bewegungsform beeinflusst, wie das Training wahrgenommen wird.

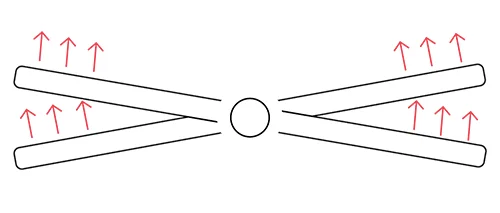

Seitenalternierende Vibration

Seitenalternierende Vibration

Die seitenalternierende Bewegung erinnert eher an eine kleine Wippe: Die Platte kippt abwechselnd nach links und rechts. Dadurch muss der Körper stetig ausgleichen, was die Tiefenmuskulatur und das Gleichgewicht trainiert. Für Menschen mit Unsicherheiten im Stand kann diese Form besonders hilfreich sein, allerdings ist eine Haltemöglichkeit zu Beginn sinnvoll.

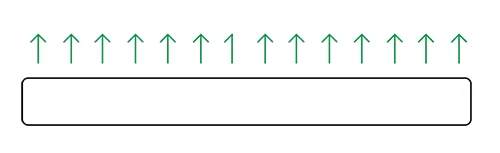

Vertikale Vibration

Vertikale Vibration

Bei der vertikalen Vibration bewegt sich die Platte gleichmäßig von unten nach oben. Die Impulse laufen entlang der Körperachse – vergleichbar mit dem sanften Gefühl, das entsteht, wenn ein Aufzug langsam anläuft oder abbremst. Viele empfinden diese Form als ruhig, gut berechenbar und angenehm stabil.

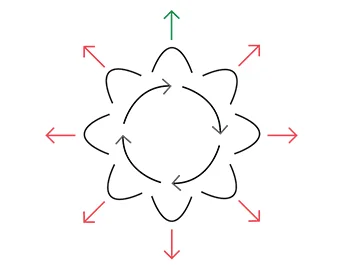

3D-Vibration, triaxiale Vibration, Shaker

3D-Vibration, triaxiale Vibration, Shaker

Bei der 3D-Vibration kombiniert das Gerät verschiedene Bewegungsrichtungen. Die Impulse fühlen sich an wie ein sanftes Rütteln, ähnlich der leichten Vibration eines Autos im Stand. Diese Art der Bewegung spricht viele Muskelgruppen gleichzeitig an. Ein klarer Vorteil gegenüber anderen Bewegungsformen ist wissenschaftlich bisher jedoch nicht belegt. Entscheidend ist, ob sich die Bewegung kontrollierbar und angenehm anfühlt.

Keine dieser Formen ist grundsätzlich „die beste“ bei Osteoporose. Es geht vielmehr darum, welche Bewegung für die eigene Wahrnehmung am sichersten ist und langfristig genutzt werden kann.

Bekannte Anbieter und ihre Schwerpunkte

Viele Menschen, die sich mit Vibrationstraining bei Osteoporose beschäftigen, stoßen online sehr schnell auf bestimmte Markennamen. Das sorgt häufig für Verwirrung und den Eindruck, es gebe „den einen richtigen“ oder „den sichersten“ Hersteller.

Der OSD empfiehlt keine Marke – aber wir möchten die drei bekannten Anbieter kurz einordnen, damit Sie die technischen Unterschiede besser verstehen können.

Marodyne (Low Intensity Vibration – LIV)

Marodyne nutzt die sogenannte Low Intensity Vibration (LIV). Das bedeutet: sehr kleine Bewegungen, sehr sanfte Impulse und feste, nicht veränderbare Trainingsparameter. Diese Geräte sind medizinisch zertifiziert und richten sich vor allem an Menschen, die besonders vorsichtige Reize bevorzugen.

Galileo (seitenalternierende Whole Body Vibration – WBV)

Galileo arbeitet seitenalternierend, also wippend von links nach rechts. Das aktiviert reflexartig viele Muskelgruppen und kann Gleichgewicht, Kraft und Koordination verbessern. Die Geräte decken einen sehr breiten Frequenzbereich ab und können – je nach Standposition – sowohl sanft als auch deutlich intensiv belastend wirken.

Osteobona (vertikale und seitenalternierende Impulse)

Osteobona nutzt sowohl vertikale als auch seitenalternierende Komponenten, allerdings speziell für Menschen mit Osteoporose konzipiert – mit Fokus auf nachvollziehbare Belastungswerte, Sicherheit und guter Preis-Leistung.

Frequenz, Amplitude und Beschleunigung – einfache Orientierung statt Physikunterricht

Wer zum ersten Mal mit Vibrationsplatten zu tun hat, liest häufig Begriffe wie Frequenz, Amplitude oder „g-Kräfte“. In der Praxis müssen diese Werte nicht im Detail verstanden werden, aber ein Grundgefühl hilft.

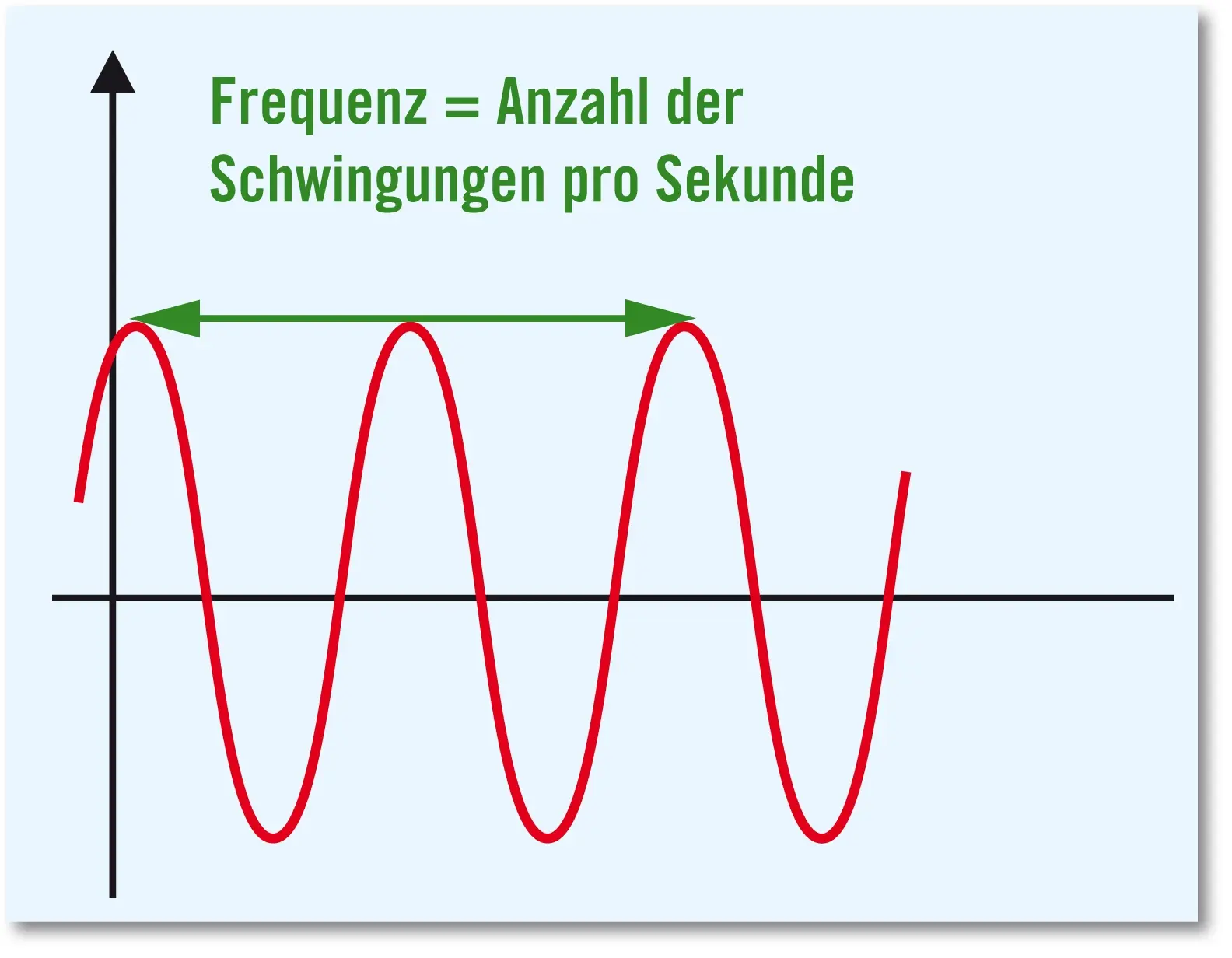

Frequenz einer Vibrationsplatte

Die Frequenz beschreibt, wie oft die Platte pro Sekunde schwingt. Man kann sich das vorstellen wie ein sehr schnelles, gleichmäßiges Klopfen: 30 Schwingungen pro Sekunde entsprechen 30 kleinen Impulsen. Therapeutische Geräte arbeiten meist in einem Bereich zwischen 20 und 40 Hertz. Eine höhere Frequenz bedeutet nicht automatisch stärkere Belastung – die Bewegung wird lediglich schneller.

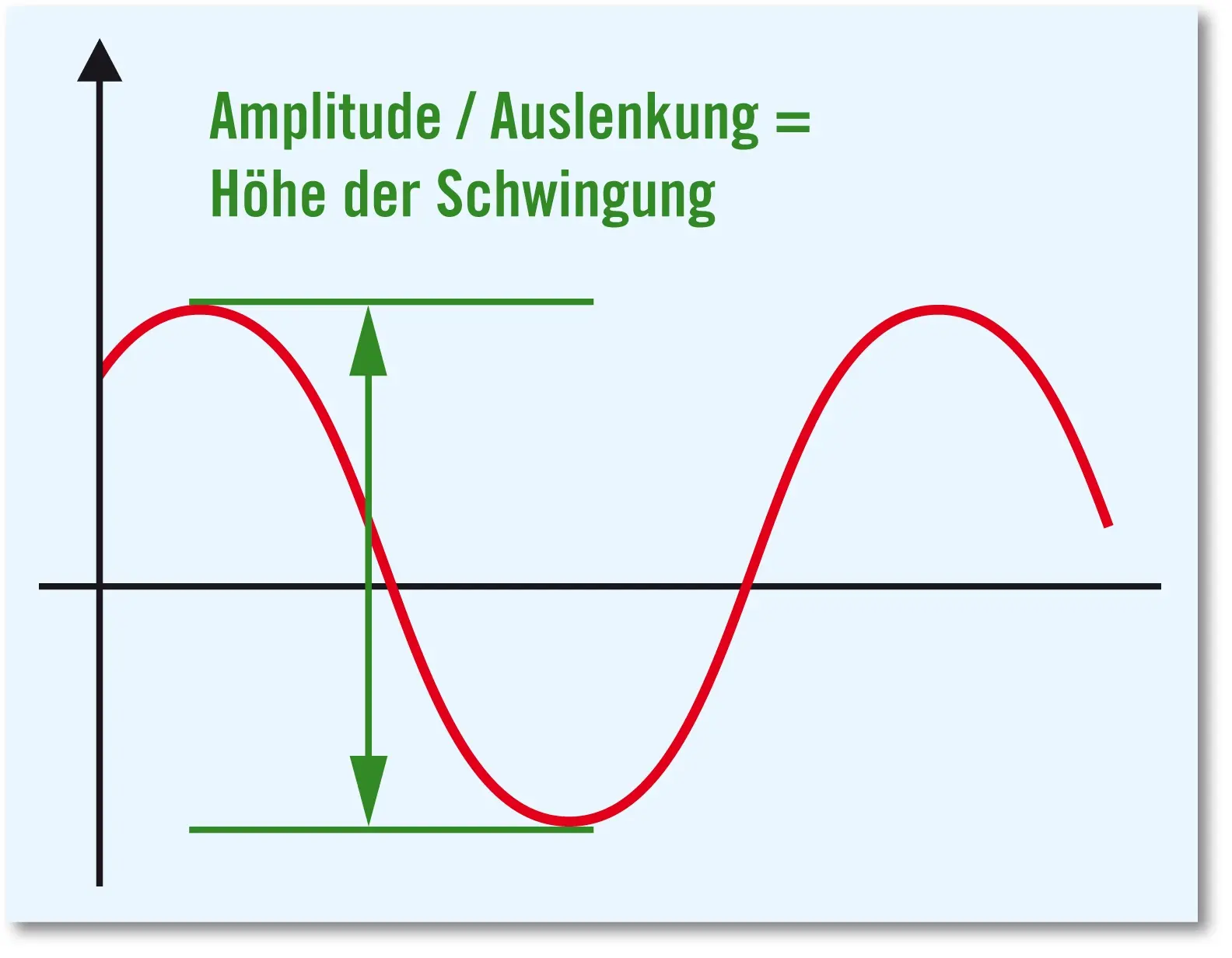

Amplitude einer Vibrationsplatte

Die Amplitude gibt an, wie weit sich die Platte nach oben oder unten bewegt. Bei einer kleinen Amplitude fühlt sich die Bewegung an wie eine kaum spürbare Bodenwelle; bei einer größeren eher wie ein kleiner, aber deutlicher Ruck. Bei Osteoporose werden meist kleinere Amplituden verwendet, weil sie sanfter und besser kontrollierbar sind.

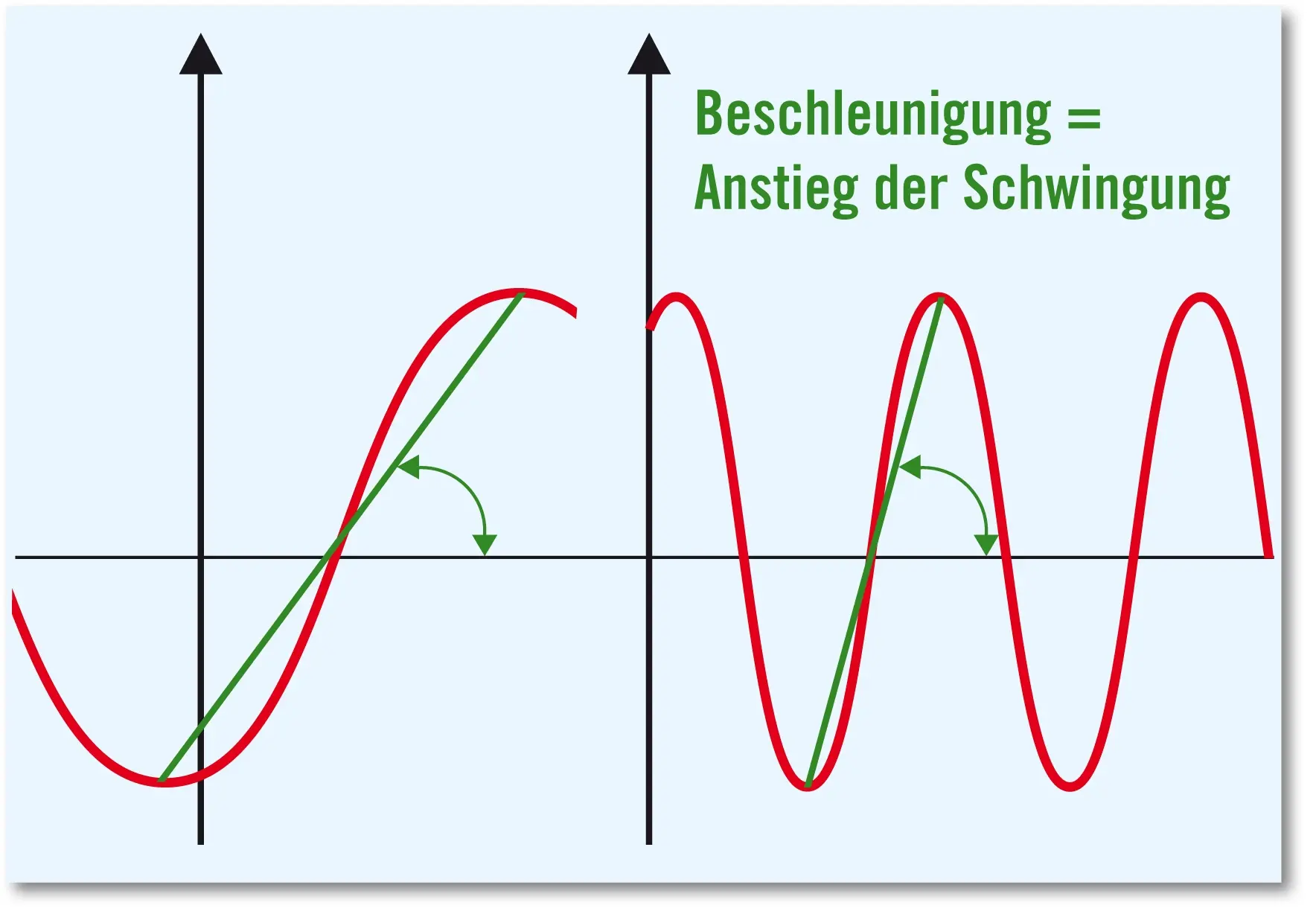

Beschleunigung bzw. Kraft einer Vibrationsplatte

Die Beschleunigung beschreibt, wie stark der Körper bei jedem Impuls belastet wird. Das kennt man aus dem Alltag: Wenn ein Aufzug nach oben losfährt, fühlt man sich einen Moment schwerer; beim Abwärtsfahren kurz leichter. Werte unter 1 g entsprechen einer sanften Belastung, Werte darüber können den Körper spürbar stärker fordern. Für Menschen mit Osteoporose sind viele kleine, moderate Impulse sinnvoller als wenige sehr starke. Die Dosis macht den Unterschied.

Warum Übertreibung keine Vorteile bringt

Ein häufiger Irrtum besteht darin zu glauben, je stärker die Platte rüttelt, desto besser sei der Effekt. Das Gegenteil ist oft der Fall. Der osteoporotische Knochen reagiert empfindlicher auf hohe Belastungsspitzen. Zu starke Impulse können Mikrofrakturen begünstigen und das Training unangenehm oder unsicher machen. Wissenschaftlich spricht vieles dafür, dass ein moderates, regelmäßig durchgeführtes Training die besten Ergebnisse liefert. Die Qualität der Reize zählt – nicht der maximale Kraftstoß.

Medizinprodukt oder Fitnessgerät?

Einige Vibrationsplatten sind als Medizinprodukt zertifiziert. Dafür müssen Hersteller Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit vorlegen. Für Betroffene kann das ein Orientierungspunkt sein, aber es ist kein Garant für bessere Ergebnisse. Manche sehr teuren Geräte werben mit beeindruckenden Begriffen, die mehr versprechen, als die Studienlage hergibt.

Letztlich sollte eine Vibrationsplatte vor allem drei Kriterien erfüllen: Sie sollte sicher stehen, einfach zu bedienen sein und sich so angenehm anfühlen, dass sie regelmäßig genutzt werden will. Der Nutzen entsteht aus der Anwendung, nicht aus dem Preis.

Vibrationstraining ersetzt kein Krafttraining

Ein weiterer verbreiteter Irrtum ist die Annahme, Vibrationstraining sei eine bequeme Alternative zum Krafttraining. Die S3-Leitlinie macht klar: Krafttraining hat die stärkste Evidenz, sowohl für die Knochengesundheit als auch zur Frakturprophylaxe. Vibrationstraining kann unterstützen – etwa beim Gleichgewicht, der Aktivierung der Muskulatur oder als Einstieg in regelmäßige Bewegung –, aber es ersetzt kein gezieltes Muskeltraining und keine aktive Lebensweise. Wer beides kombiniert, profitiert am meisten.

Woran erkennt man eine passende Vibrationsplatte?

Gute Orientierung bietet eine einfache Frage: Kann ich darauf sicher und regelmäßig trainieren?

Wenn die Bewegung angenehm ist, die Bedienung verständlich bleibt und das Gerät gut in den Alltag passt, steigen die Chancen, dass es langfristig genutzt wird. Ein Gerät, das viel kostet, aber nach zwei Wochen ungenutzt bleibt, hilft niemandem. Preis und Nutzen sollten in einem realistischen Verhältnis stehen.

Auch der persönliche Zweck spielt eine große Rolle: Soll die Platte vor allem das Gleichgewicht stärken? Die Muskulatur aktivieren? Oder als Ergänzung zu einem bereits aufgebauten Trainingsprogramm dienen? Je klarer dieses Ziel ist, desto leichter fällt die Auswahl.

Ein Wort zu Marketing und Versprechen der Hersteller

Wenn man sich mit Vibrationsplatten bei Osteoporose beschäftigt, stößt man schnell auf sehr unterschiedliche Informationen. Einige Hersteller arbeiten mit beeindruckenden Geschichten, spektakulären Studienzitaten oder Aussagen, die wie eine medizinische Empfehlung klingen. In manchen Fällen wird sogar mit Weltraumtechnik geworben oder es wird suggeriert, nur ein bestimmtes Gerät sei „sicher“, „medizinisch wirksam“ oder „für Osteoporose entwickelt“. Manchmal entsteht dadurch der Eindruck, es gebe klare Alleinstellungsmerkmale oder sogar eine Art „Goldstandard“, den andere Systeme nicht erreichen.

Aus Sicht des OSD ist wichtig: Viele dieser Marketingbotschaften greifen zu kurz oder stellen Zusammenhänge verkürzt dar. Einzelne positive Studienergebnisse werden häufig verallgemeinert, während methodische Grenzen oder widersprüchliche Daten nicht erwähnt werden.

Gerade Menschen mit Osteoporose wünschen sich verständliche Orientierung und greifen schnell nach scheinbar einfachen Lösungen. Genau deshalb sehen wir beim OSD kritisch, wenn Werbebotschaften den Eindruck vermitteln, ein bestimmtes Gerät sei überlegener als andere, könne Bewegung ersetzen oder garantiere bestimmte Wirkungen. Die wissenschaftliche Realität ist deutlich differenzierter.

Für Betroffene zählt nicht das Versprechen eines Herstellers, sondern ob das Training sicher anwenden werden kann, nachvollziehbar dosiert ist und langfristig in ein ganzheitliches Konzept aus Krafttraining, Gleichgewicht, Bewegung und medizinischer Betreuung eingebettet wird. Eine Vibrationsplatte ist ein Trainingsgerät – nicht mehr und nicht weniger.

Wichtig: Entscheidungen sollten nicht angstgetrieben sein

Ein weiterer Punkt, der uns beim OSD sehr wichtig ist: Hersteller sollten nicht mit Angst arbeiten – weder vor Stürzen noch vor Knochenbrüchen oder „gefährlichen“ Trainingsformen. Angst ist ein schlechter Ratgeber, besonders wenn es um die Wahl eines Therapiegeräts geht. Vibrationsplatten können – richtig eingesetzt – ein sinnvoller Baustein im Alltag sein. Aber sie ersetzen kein Krafttraining, keine ärztliche Betreuung und keine Bewegungstherapie.

Die Entscheidung für oder gegen ein Gerät sollte daher nicht auf Basis von Angstbotschaften, irreführenden Versprechen oder emotionalen Bildern getroffen werden. Und sie sollte auch nicht davon abhängen, welches Gerät gerade am lautesten wirbt oder sich am besten verkauft.

Hinterfragen Sie Aussagen, die absolut klingen – etwa dass nur ein bestimmtes System sicher sei oder nur ein einzelner Hersteller „echten Knochenaufbau“ ermögliche. Solche Aussagen sind meist marketinggetrieben und nicht wissenschaftlich belegt.

Wenn Sie unsicher sind, sprechen Sie mit medizinischem Fachpersonal: Ihr behandelnder Arzt, ein Osteologe oder ein sportmedizinisch ausgebildeter Therapeut kann Sie dabei unterstützen, einzuschätzen, ob Vibrationstraining für Ihre persönliche Situation sinnvoll ist – und wenn ja, in welcher Form und Dosierung.

Fazit

Es gibt nicht die eine richtige Vibrationsplatte bei Osteoporose. Verschiedene Bewegungsformen können sinnvoll eingesetzt werden – entscheidend ist, dass das Training verständlich, sicher und regelmäßig möglich ist. Die Vibrationsplatte ist ein ergänzender Baustein und kein Ersatz für die zentralen Maßnahmen: Krafttraining, Bewegung, Sturzprophylaxe und eine medizinisch begleitete Behandlung.

Hinweis des OSD

Der OSD erhält häufig Anfragen, welches konkrete Gerät empfohlen werden kann. Als unabhängiger Selbsthilfe-Dachverband geben wir grundsätzlich keine Produktempfehlungen ab und arbeiten mit keinem Hersteller zusammen. Auch individuelle Kaufberatungen können wir nicht leisten. Welche Vibrationsplatte – falls überhaupt – sinnvoll ist, hängt von der persönlichen medizinischen Situation ab und sollte gemeinsam mit Ärztinnen, Sport- oder Physiotherapeutinnen entschieden werden.